遺留分侵害額請求をされたらどうする?最初にやるべきことは何?

遺留分侵害額請求をされたら、まずは請求内容や相続に関する状況などをよく確認する必要があります。

というのも、遺留分に関する問題は一般の方からすれば複雑であり、なかには間違って請求されているようなケースもあるからです。

そこで、この記事では遺留分侵害額請求をされたら確認するべき内容をはじめ、請求金額を抑える方法や請求されたあとの流れなどについて解説いたします。

遺留分侵害額請求をされてお困りの方は、ぜひ参考になさってください。

- この記事でわかること

-

- 遺留分侵害額請求をされたら確認するべきこと

- 遺留分侵害額請求をされたときに請求額を抑えられる可能性がある

- 遺留分侵害額請求をされたあとの流れ

- 目次

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、何らかの理由で遺留分(各法定相続人に保障されている最低限の取り分)を侵害されて、遺留分にあたる金額を受け取れなかったとき、その金額を請求することをいいます。

遺留分の侵害が起きやすいのは、たとえば以下のようなケースです。

- 特定の相続人だけに遺産が集中するような遺言が残されていた

- 特定の相続人に多額の生前贈与が行われていた

上記のようなケースでは、相続人の間で大きな不公平が生じ、トラブルに発展することも少なくありません。そういった状況を避けるために、法律では遺留分とそれに伴う請求を認めているのです。

遺留分侵害額請求についてさらに知りたい方は、以下のページもご覧ください。

遺留分侵害額請求をされたら確認するべきこと

遺留分侵害額請求をされた場合、まずは以下の内容を確認するようにしてください。

- 相手に遺留分を受け取れる権利があるのか

- 本当に遺留分を侵害しているのか

- 請求権が時効を迎えていないか

結果次第では、請求額を支払う必要がないと判明する場合もあるため、非常に重要な確認となります。

以下で詳しく見ていきましょう。

①相手に遺留分を受け取れる権利があるのか

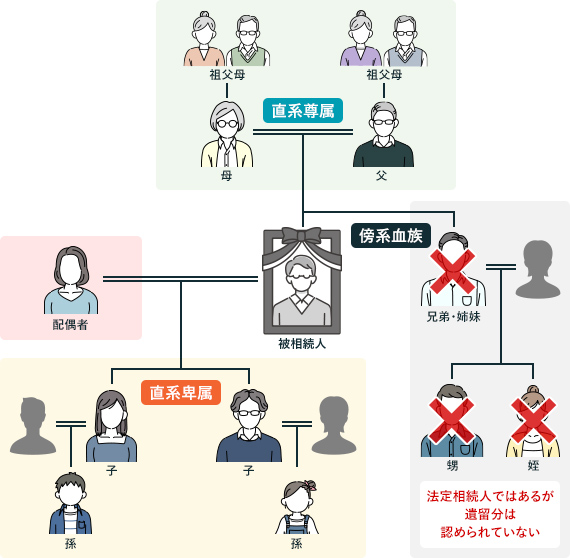

遺留分を受け取る権利を持っているのは、以下のような立場の人です。

- 被相続人(亡くなった人)の配偶者

- 被相続人の直系卑属(被相続人の子や孫など)

- 被相続人の直系尊属(被相続人の父母や祖父母など)

特に被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人にはなり得ますが、遺留分は認められていないため注意が必要です。

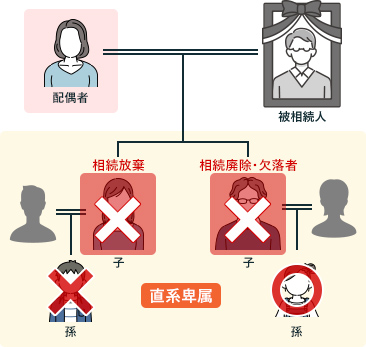

また配偶者や子どもであっても、以下に該当する場合は相続権を失っている状態となるため、遺留分を受け取ることができません。相手が該当していないか必ず確認しておきましょう。

- 相続放棄や遺留分放棄をしている

- 相続廃除されている

- 相続欠格者である

孫(代襲相続人)の権利について

代襲相続によって、子から孫へ相続権が移る場合にも遺留分を受け取る権利はあります。

ただし、子が相続放棄をした場合は最初から相続権がなかったことになるので、孫にも遺留分を受け取る権利がありません。

一方、子が相続廃除されている、または相続欠格者である場合には、孫には遺留分を受け取る権利が残ります。

遺留分についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

②本当に遺留分を侵害しているのか

本当に遺留分を侵害しているのか、必ずご自身でも計算して確かめましょう。なかには、単なる相手の勘違いで、実際には侵害していない場合もあり得るからです。

遺留分の計算方法

各相続人の遺留分は、以下のようにして計算することができます。

遺留分に含まれる財産×1/2(※)×個別の遺留分の割合

- ※ 相続人が直系尊属(親や祖父母など)のみの場合は、1/3

まず、「遺留分に含まれる財産」には具体的に以下のものが含まれます 。

- 相続財産(被相続人が亡くなった時点で所有していた財産)

- 生前贈与・遺贈(被相続人から相続人以外に対して行われたもの)の対象となった財産

- 特別受益(特定の相続人だけが受けた利益)にあたる生前贈与・遺贈 の対象となった財産

ただし、生前贈与(被相続人から相続人以外に対するもの)なら相続開始前1年以内、特別受益なら10年以内に行われた財産の贈与に限られます。

次に「個別の遺留分の割合」ですが、こちらは相続人の状況次第で以下のように異なります。

| 相続人の状況 | 個別の遺留分の割合 |

|---|---|

| 配偶者と子 | 配偶者と子、それぞれ2分の1ずつ |

| 配偶者と親 | 配偶者が3分の2、親が3分の1 |

なお、相続人が「配偶者のみ」、「子のみ」、「親のみ」などの場合は「遺留分に含まれる財産×1/2(1/3)」の金額がそのまま遺留分となります(※)。

- ※ 子や親が複数いる場合は人数によって等分する

実際の計算例

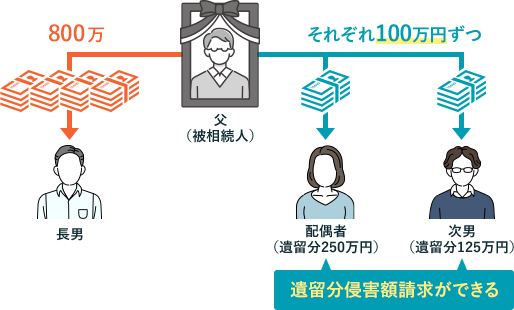

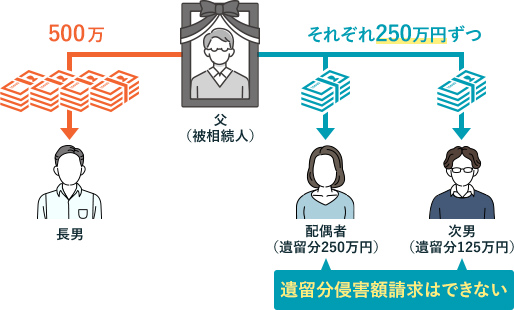

上記の内容を踏まえて、以下の具体例をもとに、実際に計算してみましょう。

被相続人:父

法定相続人:配偶者、長男、次男

相続財産:預貯金1,000万円

個別の遺留分割合:配偶者は2分の1、長男・次男は4分の1ずつ

【各相続人の遺留分】

1,000万円×1/2=500万円(全体の遺留分額)

↓

配偶者:500万円×1/2=250万円

長男:500万円×1/4=125万円

次男:500万円×1/4=125万円

このとき、たとえば長男に有利な遺言が残されていたことで取り分が増加し、配偶者なら250万円、次男なら125万円に満たない金額しか受け取れなくなった場合は、長男によって遺留分が侵害されているといえます。

一方、長男の取り分が増加しても、配偶者が250万円、次男が125万円を受け取れていれば、少なくとも遺留分の侵害にはなりません。

③請求権が時効を迎えていないか

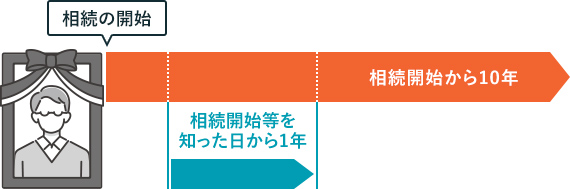

遺留分侵害額請求には、以下のように消滅時効と除斥期間が設定されています。

- 消滅時効

原則として、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年 - 除斥期間

相続が開始した日から10年

特に除斥期間の場合、相続の開始や遺留分の侵害に気づかなかった場合でも、自動的に期間が進行し、10年が経過すると請求権が消滅します。相続開始日などをよく確認してみましょう。

遺留分侵害額請求の時効についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

遺留分侵害額請求をされても無視しているとどうなる?

遺留分侵害額請求をされて無視していると、相手はやがて裁判所を通した手続を行う可能性が高いです。具体的には、遺留分侵害額の請求調停や訴訟といった手続が行われ、裁判所から連絡が来るようになります。

万が一、裁判所からの連絡も無視してしまうと、調停や訴訟が相手の主張どおりに進み、最終的には請求金額を支払うように命じられることになります。裁判所からの支払命令には法的拘束力があるため、たとえ支払いを拒否しても強制的に財産が差し押さえられます。

もちろん、請求を受けた時点で適切な対応を心がけていれば、上記のような事態は避けられるため、請求を無視することだけはやめましょう。

遺留分侵害額請求をされても請求額を抑えられる可能性がある

遺留分を侵害するとの相手の主張に正当性があり、金銭を支払うしかない状況でも、請求金額を抑えられる可能性があります。

というのも、遺留分の計算は一般の方からすれば複雑であり、適正な金額よりも過剰に請求されているケースがあるからです。

以下では、請求金額を抑えるために確認すべきポイントを詳しく見ていきます。

特別受益がないか確認する

特別受益とは、生前贈与や遺贈などによって、被相続人から特定の相続人だけが受けた利益のことです。

請求をしてきた相手が特別受益を受けていた場合、相手が受け取るべき遺留分の金額は基本的に下がるため、こちらが相手に支払う金額も下がることになるのです。

以下で、先ほども使用した具体例をもとに計算してみましょう。

被相続人:父

法定相続人:配偶者、長男、次男

相続財産:預貯金1,000万円

個別の遺留分割合:配偶者は2分の1、長男・次男は4分の1ずつ

【特別受益がない場合の各相続人の遺留分】

配偶者:1,000万円×1/2×1/2=250万円

長男:1,000万円×1/2×1/4=125万円

次男:1,000万円×1/2×1/4=125万円

遺言によって、長男が次男の遺留分を侵害している場合

遺言による遺産分割:配偶者250万円、長男750万円、次男の配分は0円

次男が長男に対して請求できる遺留分侵害額:125万円-0円=125万円

次男に特別受益100万円があった場合

次男の遺留分:(1,000万円+100万円)×1/2×1/4-100万円=約37万円

特別受益がなかった場合では、長男は次男に125万円を支払う必要がありました。しかし、次男に特別受益があったことがわかれば、およそ4分の1の請求金額に抑えられるようになります。

寄与分を主張して請求額を抑えることはできない

相続財産の維持・増加について特別の寄与があった相続人に対しては、寄与度に応じて相続分の増額が認められており、これを「寄与分」といいます。

しかし、この寄与分は遺留分の計算には含まれません。

たとえば、遺留分侵害額請求をされたとき、自分自身の寄与分が大きいとして、「自分は寄与分に当たる金額を受け取ったのだから、請求される理由はない!」などとは主張できないのです 。

寄与分についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページも併せてご覧ください。

相続財産の評価が正しいか確認する

相続財産に不動産が含まれる場合、その評価方法が適切かどうか確認しておきましょう。

不動産の評価方法にはいくつか種類があり、採用した評価方法によって評価額が大きく異なってくる可能性があるからです。

仮に適切な評価方法で不動産を評価し直して、評価額を下げることができれば、相続財産の金額も下がることになります。相続財産の金額は、遺留分侵害額を求めるときの基礎になるため、併せて遺留分侵害額の金額も抑えられるかもしれません。

計算が正しいか確認する

ここまでご説明してきたように、遺留分の計算ではさまざまな要素を考慮する必要があります。

相手に弁護士が付いているのなら別ですが、一般の方だけでは計算自体を間違えている場合もあり得るでしょう。

特に相続人や相続財産の数が多い場合、計算が複雑になりやすく、誤った金額で請求されている可能性があります。

ご自身で計算してみるのであれば、上記の観点から、なるべく正確な金額を割り出すようにする必要があります。それが難しいと感じるのであれば 、弁護士などの専門家に依頼して、正確な金額を算出してもらうようにしましょう。

遺留分侵害額請求をされたあとの流れ

遺留分侵害額請求をされて、内容を十分に確認したあとは、請求を受け入れるか、請求について争うかを決めることになります。

以下で、それぞれの対応について詳しく見ていきましょう。

請求を受け入れる場合

請求を受け入れる場合は、金額や支払方法などについて相手と話し合い、両者合意のうえで清算することになります。

なお、2019年6月30日までに発生した相続については、遺留分侵害が認められた場合、現物返還が原則でした。

たとえば、遺留分侵害の対象が不動産だった場合は、請求によって不動産の持分の一部を返還する必要があったのです。その場合、不動産が両者の共有状態となりますが、不動産の共有にはデメリットも多く、トラブルに発展することもありました。

しかし、民法の改正によって、2019年7月1日以降に発生した相続では、相手に対して必ず金銭で支払うように変更されました。

不動産が対象の場合も、持分そのものではなく、持分の価値に応じた金銭で支払うことになり、共有状態を避けられるようになっています。

請求について争う場合

請求金額や請求自体に納得がいかない場合は、その旨を相手に伝えて話し合う必要があります。

話合いがまとまらなければ、裁判所を通した手続である「調停」や「訴訟」によって争うことになるでしょう。

調停とは、簡単にいえば裁判所を通じた当事者間の話合いです。それぞれの主張や意見をもとに、裁判所(調停委員)から解決案を提示され、その内容で双方が納得できれば解決となります。

調停による解決ができなければ、訴訟によって解決を目指すことになります。訴訟とはいわゆる裁判のことで、証拠をもとにそれぞれが主張・反論を行い、最終的には法的拘束力のある判決が下されます。

遺留分侵害額請求をされて不安な方はアディーレへ

遺留分侵害額請求をされたとき、請求を無視したり、慌てて相手を問い詰めたりするべきではありません。落ち着いて、まずは状況を正確に把握することが重要です。

とはいえ、遺留分の問題は一般の方にとってはかなり複雑であり、正確な状況把握が難しい場合も多いでしょう。

アディーレでは、遺留分侵害額請求に関するご相談は何度でも無料で承っています。ご依頼いただければ、依頼者の方に代わってご状況を確認し、最適な解決策をご提案します。

遺留分侵害額請求をされて、お悩みの方がいらっしゃれば、まずはお気軽にご相談ください。

- この記事の監修者

-

- 弁護士

- 橋 優介

- 資格:

- 弁護士、2級FP技能士

- 所属:

- 東京弁護士会

- 出身大学:

- 東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。